Après l’abominable BGG de 2016, Spielberg revient (encore) au blockbuster à 175 millions, pour un film annoncé comme étant le film définitif sur le futur de l’humanité et sur la pop-culture. Alors, à priori, qui de mieux que celui qui a passé son temps à imaginer/orchestrer les deux, à grands coups d’innovations techniques, de récits d’anticipation et de films iconiques ?

Si Ready Player One a une formidable qualité, c’est la maestria de son découpage, toujours aussi clean, élégant, fluide et efficace, mais quelque part c’est un peu la moindre des choses pour l’ami Steven. Si Ready Player One a même une deuxième qualité, c’est de ne pas tomber dans l’écueil qui lui tendait les bras et dans lequel on le voyait déjà s’échouer misérablement, à savoir un trop plein ras-la-gueule de références. Elles sont toutes complètement inutiles au récit ou à l’ambiance et certaines sont un peu mal dosées, mais la plupart du temps, le film réussit l’exploit de ne pas (trop) parasiter son image ou son récit avec clins d’œil appuyés pénibles, à un KOLOSSAL HÉNEAURME Shining près.

Si Ready Player One a donc des qualités indéniables et n’est pas un mauvais film, il n’en est pas moins saturé de défauts qui le rendent au mieux complètement oubliable et au pire extrêmement poussif, ça dépend des jours. Passons rapidement sur la direction artistique globale, complètement anecdotique. C’est particulièrement frappant dans le monde réel, mais le monde virtuel n’est pas beaucoup mieux loti, enchaînant les designs clichés et les concepts au ras des pâquerettes. Minority Report est très loin. Passons également sur le récit cousu de fil blanc, enchaînant les invraisemblances, les articulations douloureuses et les problèmes de rythme. Oublions (tristement) toutes ces technicités et allons au cœur du problème : le manque cruel d’idées.

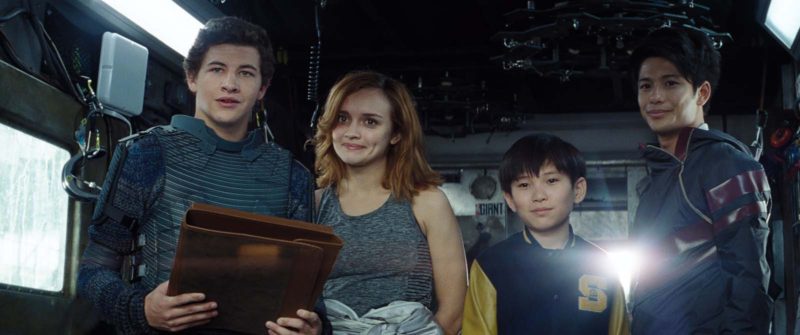

Warner Bros. Pictures

C’était prévisible, mais une fois les références retirées de l’équation filmique, Ready Player One révèle à quel point il est construit sur du vent. Vent qui en plus charrie une drôle d’odeur. Ready Player One est en effet le pire film que pouvait produire non pas la pop-culture, ni même la culture geek, mais simplement la fan-culture. Pour bien comprendre la nuance, il faut bien avoir en tête que Ready Player One ne met pas en scène les personnages qu’il reprend à son compte, car ce sont des avatars, ou plus simplement des skins, ou des cosplays, bref, ce sont des déguisements. Harley Quinn n’est pas Harley Quinn, c’est quelqu’un déguisé en Harley Quinn. Là où le film est trompeur, c’est qu’il entretient très bien l’illusion de voir Tracer, Duke Nukem ou le Géant de Fer : mais il faut bien s’enfoncer dans le crâne l’idée suivante : on ne voit jamais aucun de ces personnages, on ne voit que des fans avec un déguisement très convaincant. Ready Player One ne met pas tant en scène la pop-culture que les fans de cette pop-culture, sa communauté. C’est le cœur fondant de la madeleine de Proust pour la plupart, mais pour nous, ce sera le noyau purulent d’une brioche rance en forme de <3.

Pas besoin d’aller chercher bien loin pour comprendre pourquoi, le film se livre tout seul : « a fan knows a hater » dit Wade au vilain Nolan qui essaie de l’amadouer en se faisant souffler des références de fan dans l’oreillette. On passera sur le fait qu’on a plutôt affaire à un fake qu’à un hater, mais on remarquera la chose suivante : l’opposition entre les deux entités est cristallisée dans cette scène. Nolan est le méchant, car il veut exploiter la pop-culture pour faire de l’argent, alors qu’il n’y connaît rien, tandis que Wade est le héros qui n’a pas besoin qu’on lui souffle le nom du lycée de Breakfast Club dans l’oreillette, car c’est un vrai fan. Le héros de l’histoire, c’est le true fan, et tant pis pour ceux qui adorent Breakfast Club jusqu’au plus profond de leur être mais ne connaissent pas le nom du foutu lycée parce que c’est un détail et qu’on s’en tape.

Cette binarité true/fake est probablement la racine la plus toxique de toute la culture geek, et la voir mise en avant avec autant de ferveur prouve à quel point Ready Player One est peut être le pire film au pire moment possible. C’est justement cet outil qui est au cœur de ce qu’une « contre-culture » (lol) peut avoir de plus pénible : son élitisme (souvent teinté de racisme, d’homophobie et surtout en l’occurrence de sexisme systémique) qui force constamment à prouver sa valeur de « true » fan auprès d’une communauté parano et renfermée, et qui par ailleurs attachera plus d’importance à savoir le nom du lycée de Breakfast Club plutôt qu’à comprendre que c’est un des films ultimes sur les désastres des pressions et des déterminismes sociaux, poétique, douloureux et pourtant terriblement solaire. L’ironie a failli être drôle, elle est juste triste à pleurer. Spielberg aura beau nous jouer la carte du personnage genderfluid*, il est complètement à la ramasse et se trompe de cible. Ou a eu une grosse coupure Internet pendant le honteux épisode du gamergate de 2014 par exemple.

Warner Bros. Pictures

Le modèle de fan présenté n’est évidemment jamais aussi creepy, il est juste l’antithèse complète de ce que l’on a besoin de voir sur les écrans en ce moment : le modèle de nerd effrayé par la sexualité et le corps des filles, qui gagne parce qu’il est le meilleur fan du dieu tutélaire James Halliday, le créateur de l’OASIS. Celui-ci cristallise d’ailleurs probablement à quel point Ready Player One est hors sujet : un multimilliardaire qui a tout gardé pour lui alors que le monde s’écroulait, et qui a refusé de partager sa fortune et préféré organiser une chasse à l’œuf stupide dont la solution tourne autour d’énigmes complètement égocentrées (en plus d’être bêtes) pendant que les gens se battent littéralement pour leur survie. Bref, le pire fantasme de l’enfant caché d’Ayn Rand et d’Herbert Spencer orchestré par une fusion morbide des pires traits d’Elon Musk, Mark Zuckerberg et Kim Dotcom, qui donnera pourtant un petit vieux gentil et affable, dont on ne voit pourtant pas bien ce qui le différencie dans le fond du vilain du film de Nolan Sorrento, tout aussi corporate.

Ah mais si bien sûr : c’est un gentil parce que c’est un true fan des 80’s lui. Dommage, c’est aussi un true de balle.

Lino Cassinat

*Ne soyez pas enthousiastes, c’est gentil mais c’est mal fait. Son rapport à l’avatar et à l’identité virtuelle/réelle n’est jamais questionné, c’est juste une minorité visible.

© 2025

© 2025

Comments by Lino Cassinat